お問い合わせ

- ホーム

- ブログ

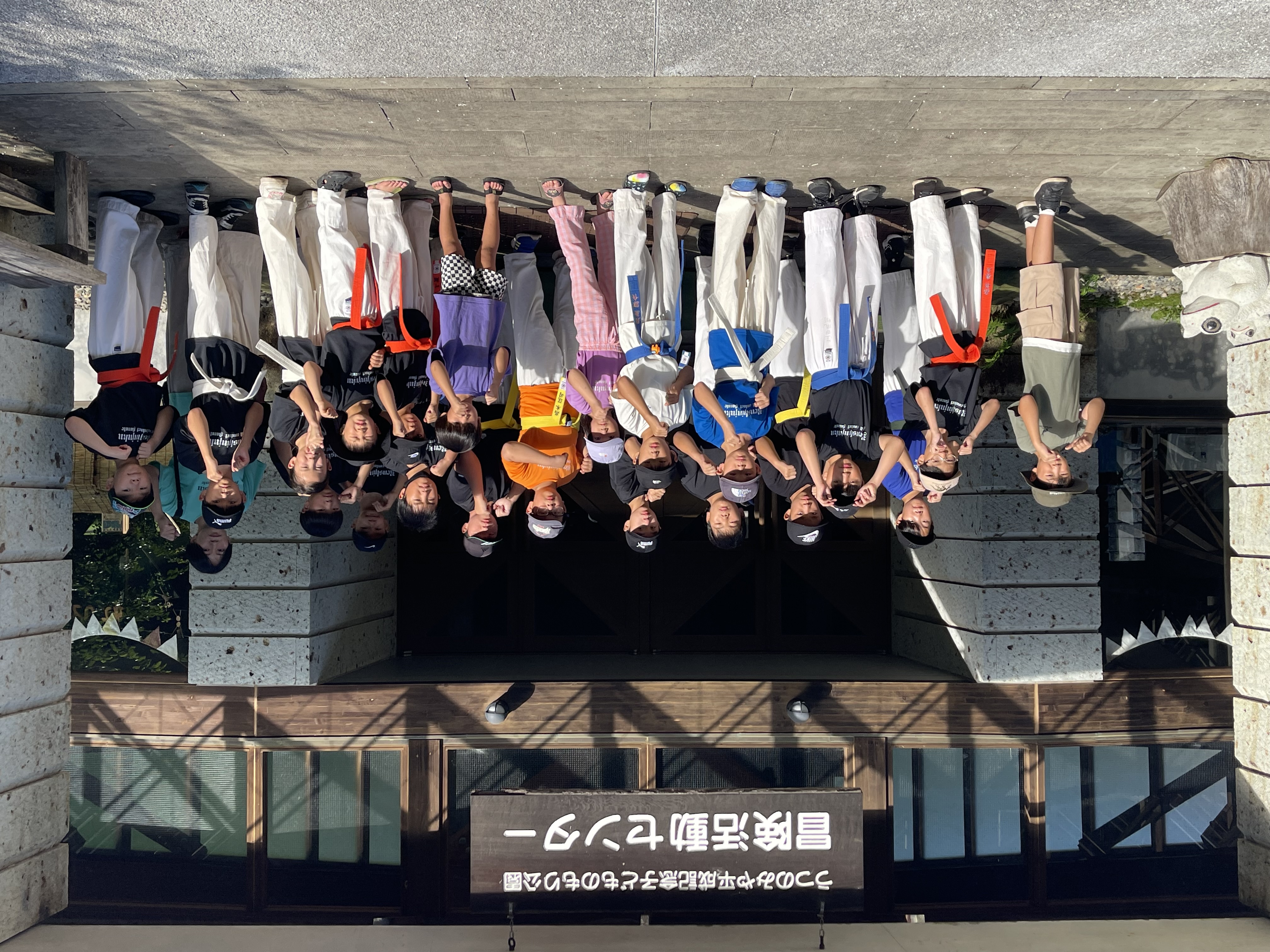

空手昇級審査で成長実感

本日、道場にて夏期昇級審査会を行いました。

いつもの稽古とは異なる張り詰めた雰囲気の中、道場生たちはどこか緊張した面持ちで臨んでいました。

今回の審査内容は、

・基本動作

・移動稽古

・型

・組手

と、日頃の稽古の積み重ねが問われる内容です。

見られているという意識、そして「審査」という特別な場の緊張感の中でも、堂々と自分の力を出し切ろうとする姿がとても印象的でした。

仲間の頑張りに刺激を受けたり、自分の課題を再確認したりと、一人ひとりが多くの学びを得た貴重な機会になったと思います。

移動稽古審査|立ち方・技の精度が問われる本気の一歩

今回の昇級審査では、「移動稽古」も重要な審査項目のひとつでした。

移動稽古では、以下の立ち方・動作において正確な動きと技の精度が求められます。

・前屈立ちの移動

・後屈立ちの移動

・騎馬立ちの移動

・蹴り技の移動

・組手立ちの移動+コンビネーション

これらの移動稽古では、ただ足を運ぶだけではなく、重心の安定・正しい姿勢・腰のキレ・手技との連動性など、空手の基本となるすべての要素が問われます。

特に昇級する帯の色によって、その内容と難易度は大きく異なります。初級は正確さが重視されますが、中級・上級になればスピードや力強さ、技のつながりといった総合的な技術が評価されます。

道場生たちは、それぞれの課題と向き合いながら、一歩一歩に集中して取り組んでいました。

その真剣な表情や動きからは、日々の稽古の積み重ね、そして空手に対する真摯な姿勢がしっかりと伝わってきました。

昇級はゴールではなく通過点。今回の審査で見えた課題や手応えを胸に、次の目標に向かってまた一歩ずつ進んでいきましょう。

型審査|帯ごとに求められる技と集中力

昇級審査の中でも特に集中力が問われるのが「型審査」です。

今回の審査では、それぞれの帯に応じて以下の課題型が指定されました。

■ 帯ごとの課題型

・白帯(無級)

→ 太極1

→ 空手を始めて初めて挑む型。動きはシンプルでも、正確さと力の出し方が重要です。

・オレンジ帯(10級・9級)

→ 太極2・太極3

→ 足の運び、重心移動、攻防のリズムが加わり、型としての完成度が求められ始めます。

・青帯(8級・7級)

→ 平安1・安三・撃砕大

→ より複雑な動きや方向転換、連続技が含まれ、心技体のバランスが試されます。

・黄色帯(6級・5級)

→ 平安2・平安3

→ 気合いの入れどころ、攻守の切り替え、空間の使い方など「表現力」が必要に。

・緑帯(4級・3級)

→ 上記すべての型

→ 豊富な型の記憶と完成度、そして安定した体の使い方が問われる、最もハードな審査内容です。

型審査では、ただ「覚えて動ける」だけでは不十分です。

正確な構え、腰の落とし方、技のキレ、そして気迫――すべてが噛み合って、はじめて“生きた型”になります。

今回の審査では、日々の稽古の成果をしっかりと発揮している姿が多く見られました。

また、白帯の子どもたちも、初めての型審査に緊張しながらも、懸命に太極1を打つ姿がとても印象的でした。

組手審査|緊張感の中で試される実戦力と心の強さ

昇級審査の最後を飾るのが「組手審査」。

実戦を想定した攻防の中で、技術・判断力・精神力など、空手の本質が問われる場です。

今回の組手審査でも、道場生たちは張り詰めた空気の中、それぞれの持てる力をぶつけ合いました。

組手審査では、単に打ち合うだけではなく、

・構えの安定感

・攻撃の積極性と正確さ

・距離感(間合い)のとり方

・受けと反応の速さ

・技に込める気迫と礼節

といった多くの要素が評価されます。

特に昇級するにつれて、「ただ強い」だけではなく、「的確な判断と技術」が重視されます。

今回の審査では、お互いに敬意をもって戦う姿勢が随所に見られました。

自分より体格の大きな相手にもひるまず前に出る子、緊張で動きが硬くなりながらも最後まで諦めずに攻め続ける子など、一人ひとりの「本気」が伝わる場面がいくつもありました。

組手審査は、うまくいった人も、悔しい思いをした人も、自分の現時点の実力を正直に映し出してくれます。

だからこそ大切なのは、終わった後の振り返り。

今回の経験を通じて、「何が通用して、何が足りなかったのか」を自分自身で考え、次へつなげていくことが成長への一歩です。

全力を尽くした皆さん、本当にお疲れさまでした。

これからも技術と心を磨き、強く優しい空手家を目指して、一緒に頑張っていきましょう!

補強トレーニング|最後までやり抜く力が強さになる

昇級審査の締めくくりには、恒例の補強トレーニングを行いました。

・拳立て伏せ30回

・スクワット100回

というメニュー。審査で全力を出し切った直後にも関わらず、全員が歯を食いしばりながら挑みました。

なぜ「補強」を行うのか

空手の技を支えるのは、体幹や下半身の安定性、そして自分に負けない心です。

どれほど技の形が美しくても、土台となる筋力と精神力が伴っていなければ、実戦では通用しません。

そのため、練心塾では普段の稽古の中でも「補強」は欠かさず行っています。

特に拳立ては、拳を正しく握る力、手首や肩の筋力、姿勢の保持など、実戦に直結する要素が詰まっています。

スクワットは下半身の安定性と体力、そして持久力と集中力を養うための重要な稽古です。

苦しい場面でどうするか

補強は、ただの筋トレではありません。

体がきつくなってからの「あと1回」、気持ちが折れそうになってからの「あと1歩」が、真の意味での強さを育てます。

苦しい時に声を出し、仲間を鼓舞し、自分に負けない

この一連の流れの中で、子どもたちは自然と努力する習慣、支え合う心、やり抜く責任感を身につけていきます。

フォームを崩さず最後まで拳をつき、腰を落とし、全身で「やりきる」姿勢を見せてくれた道場生たち。

その姿から、技術以上の「心の成長」を強く感じました。

これからも補強を通じて、自分に打ち克つ力を磨き続けましょう

組手審査に最年長75歳の義夫さんが挑戦!

組手審査では、当道場最年長、御歳75歳の義夫さんが登場。

張り詰めた空気の中、堂々と構え、力強い突きと蹴りを繰り出す姿は、まさに「年齢を超えた挑戦」。

その姿に、見守る道場生たちや保護者の皆さんから自然と拍手が沸き起こりました。

「挑戦に年齢は関係ない」

その言葉を体現するような義夫さんの姿勢は、若い道場生たちにとっても大きな刺激と学びになったはずです。

挑戦し続ける姿は、何よりの教育であり、道場の精神そのもの。

私たち指導陣にとっても、身が引き締まる思いでした。